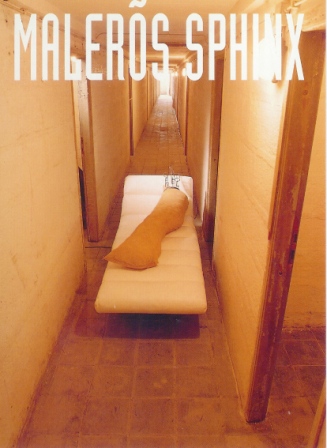

Malerõs Sphinx

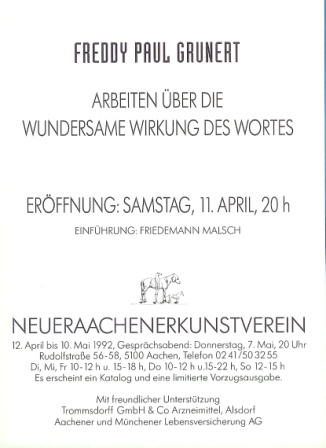

Freddy Paul Grunert

GEÖFFNET:

12 April

—

10 Mai 1992

Freddy Paul Grunert tritt durch seine abundante eigene Theoriebildung a priori in Konkurrenz zu jeder fremden Theorie über sein Werk. Ein langer Abend mit ihm und seinen Bildern und vor allem seinen Erläuterungen hinterlässt ein gewisses Rauschen im Kopf. Jedoch nicht nur jeder mögliche Kommentar eines Autors über Freddy Paul Grunert wird mit dieser Theorie-Barriere konfrontiert – auch innerhalb des Schaffens von Freddy Paul Grunert machen sich Werk und Kommentar den Rang streitig. Es gibt Momente, in denen man eines der Videotapes von Jochen Gerz zitieren möchte, in dem es heißt „Maler rede nicht – male”.

Es bleibt ein recht einfacher Ausweg aus dem Dilemma, dem zuviel gesagten noch mehr hinzufügen zu sollen, indem man sich mit dem befasst, wovon Freddy Paul Grunert eigentlich nicht spricht, oder was er nur en passant erwähnt: die Werke, so wie sie als materielles Produkt zu sehen und im Entstehen sind. So fällt zum Beispiel auf, dass alle seine frühen Papierarbeiten von Anfang bis Mitte der 80er dieselbe Papierbreite haben. Erklärung Freddy Paul Grunerts dazu: das Papier stammt immer von derselben Quelle, d.h. von einigen Papierrollen für den Rotationsdruck, die ihm ein Bekannter vermacht hat.

Die immer gleiche Breite verleiht den Arbeiten eine materielle Einheit, ähnlich den Blättern eines Notizblocks. Mehr noch: bei Durchsicht der in verschiedener Schrift auf diversen Zetteln notierten Theorie-Konvolute ergibt sich für den außenstehenden Betrachter ein fließender Übergang zwischen den Notizen und dem Werk – Scripturales und Cerebrales erscheinen als unauflösbar verflochten. Auch bei der späteren Serie der „Uterinen Folien” behält Grunert im wesentlichen ein gleiches Format bei – diesmal bedingt durch seine eigene Herstellung der transparenten Folien auf Glasscheiben gleichen Formats und auch durch die vom Material gesetzten Grenzen. Im Titel „Uterine Folie” klingt sogar die bibliothekarische Klassifikation von Büchern und Manuskripten nach Folio-Größen an. Freddy Paul Grunert verstärkt diese Assoziation durch die Aufstellung der „Uterinen Folien” in regelmäßigen Reihen, ähnlich den Lesetischen einer Bibliothek oder eines imaginären Klassenzimmers. In der Bibliothek müssen sich gedankliche Ordnungen eben auch mit Größenordnungen arrangieren lassen.

Um auf die Papierarbeiten zurückzukommen: Idealerweise ließen sich die gesamten Werke der 80er Jahre also zu einer einzigen langen Papierbahn aneinanderlegen, aus der sie herausgerissen wurden – welch ideale Metapher für den Fluss der Gedanken, aus dem jedes Bild nur einen Ausschnitt präsentiert. Dieses Ausschnitthafte wird dadurch verstärkt, dass die Ränder der Blätter nicht abgeschnitten sind, sondern tatsächlich nur abgerissen und dann nach hinten umgeknickt wurden. Auf den umgeknickten Reststreifen finden sich dann meist Titel der Arbeiten – die Schrift als Bild auf der Vorderseite wird also nur durch einen Knick getrennt von der Schrift als Wort und Titel auf der Rückseite. Die ideale, rekonstruierte Papierbahn des Grunertschen Werks der 80er ergäbe somit quasi einen Film mit Untertiteln. Auch hier findet sich eine enge Parallele zur Serie der „Uterinen Folien”, die schon aufgrund ihrer Transparenz und reihenartigen Aufstellung wie Einzelbilder aus einem Film erscheinen. Tatsächlich entstehen sie durch einen quasi photographischen Prozess, indem die flüssige Masse mittels Sonnenlicht auf einem Spiegel erhärtet wird. Das Wort „Photographie” wird hier in seine zwei Bestandteile zerlegt – „photos” (Licht) und „graphein” (schreiben) – neu zusammengefügt erhalten sie eine andere Bedeutung: Momentaufnahmen eines permanenten Denkprozesses.

Doch der Blick geht nicht nur nach vorn, zu den technischen Medien Film und Photographie, die historisch gesehen die Schrift aus ihrer Priorität verdrängen – er geht auch zurück, denn durch die Form der Rolle klingt die Urform der Schrift an: das gerollte Pergament, die Thora. Zweifellos liegt diese Assoziation sehr nahe an Freddy Paul Grunerts Anspruch, ein graphisches Pendant zu philosophischen Theoremen zu schaffen, ähnlich den illuminierten Handschriften des Mittelalters. Dabei ist die Quelle dieser Papierrolle denkbar weit von diesem Ursprung der Schrift entfernt, ist sie doch wie gesagt eine Rolle für den Rotationsdruck – genauer gesagt einer Tageszeitung, der Frankfurter Allgemeinen. Also rasche Schreibe für den Tag, flotter Journalismus anstelle des asketischen Skriptoriums?

Angesprochen auf das auffällige gleiche Format seiner Papierarbeiten erklärt Freddy Paul Grunter nicht nur den hier so ausführlich behandelten Ursprung von einer gemeinsamen Papierrolle, sondern ist auch sofort zu biographischen Konnotationen bereit: Die Zeit seines Studiums, u.a. bei Max Bense – fast die meisten seiner Kommilitonen sind Journalisten geworden – demgegenüber seine eigene Aneignung des Materials Zeitungs-Papier – statt durch die Rotationspresse von Hand bearbeitet. Ja und à propos Film – eigentlich wollte er sich immer schon eine Maschine bauen, mit der er die Papierrolle auf Schalterdruck über den Zeichentisch fahren lassen kann, links das Blanko-Papier, rechts die fertigen Werke, alle am Stück.

Der Name Max Bense bringt einen weiteren Kontext mit ein: den der konkreten Poesie und ihrer formalen Untersuchung der Relation von Schrift und Bild. Obwohl hier möglicherweise eine Quelle für Freddy Paul Grunert liegt, arbeitet er genau in die entgegengesetzte Richtung. Die konkrete Poesie zielt auf eine bildliche Formalisierung der Schrift, die zu einer fast manieristischen Unterordnung des Inhalts unter die Form führt. Bei Freddy Paul Grunert hingegen besteht die totale Dominanz des Inhalts – alles Formale wird so weit wie möglich aufgelöst, das Ideal wäre für ihn ein Inhalt ohne jede Form, ohne den Makel des materiellen Ausdrucks.